業種別WEB広告

WEB TANOMOOO

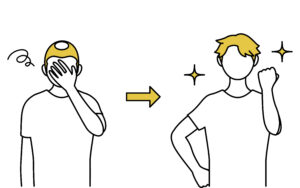

住宅展示場必見!オンライン×オフラインで集客効果を最大化するWEB広告戦略

住宅展示場の集客における課題と重要性

住宅展示場の役割と集客の重要性

複数のハウスメーカーや工務店の住宅を一度に比較できるため、効率的な情報収集が可能です。

また、スタッフとの直接対話を通じて信頼を築けるため、商談への移行率も高まります。

住宅展示場は単なるショールームではなく、企業にとってはブランド価値を伝え、成約へとつなげるマーケティング拠点として機能しています。

総合住宅展示場の特徴と利点

最新の建築技術やトレンドに触れられるモデルハウスが並び、エコ住宅やスマートホームなどの体験も可能です。

また、相談ブースやキッズスペース、休憩所などの施設が充実しており、家族連れでも快適に見学を楽しめる環境が整っています。年間約500万人が訪れるとされ、その約6割が新築住宅購入を検討しているとされることから、住宅メーカーにとって高い成約可能性を持つ重要な集客拠点となっています。

モデルハウス見学の来場者の動向

住宅購入やリフォームを真剣に検討している層が多く、収入が安定している会社員や自営業者が多数を占めます。

彼らの主な目的は、住宅の間取りや生活導線、収納、日当たりなど、暮らしを具体的にイメージすることにあります。

加えて、最新の設備や環境性能に関する情報収集にも積極的です。

近年では3DモデルやVRツアーの導入が進み、デジタル技術を活用した見学体験への期待も高まっています。

非接触対応や事前予約システムなどのニーズも増加しており、柔軟で利便性の高い対応が求められています。

住宅メーカーや工務店の競争環境

大手企業は豊富な予算とブランド力を活かし、全国規模の広告展開や最新技術の導入で市場シェアを拡大。

一方、地場の工務店は地域との強固な関係性や柔軟な対応力を強みに差別化を図っています。

広告戦略も多様化しており、SNSやSEOを駆使して若年層へのアプローチを強化する企業が増加中です。

競争力を高めるためには、独自性のある住宅デザインや価格競争力の確保、さらにはアフターサービスの質が問われます。

市場の変化に対応しながら、自社の強みを明確に打ち出すことが、継続的な成長の鍵となります。

集客の課題と解決策

オフライン広告とオンライン広告の使い分け

オフライン広告は、地域密着型の訴求やブランドの信頼感醸成に効果的であり、新聞折込や看板、フリーペーパーなどが代表的な手法です。

対して、オンライン広告はターゲット精度が高く、コスト効率にも優れるため、検索広告やSNS広告を活用すれば、住宅購入検討層へピンポイントでアプローチが可能です。

たとえば、若年層向けにはInstagramやYouTube、購買意欲の高い層にはリスティング広告を使うなど、メディアの特性とターゲットの属性をマッチさせることで、集客効果を最大化できます。

両者の連携により、認知から来場、商談まで一貫した導線を設計することが重要です。

地域特化型集客方法の必要性

都市部では利便性やデザイン性が重視される一方、郊外では敷地の広さや自然環境が重要視されるなど、地域によって顧客ニーズは大きく異なります。

こうした違いに対応するためには、地元の生活習慣や文化を踏まえたメッセージ設計が必要です。

また、地域に根差した広告は親近感を生みやすく、信頼の獲得にもつながります。

具体的には、地元イベントとの連動や地域限定キャンペーンの実施、地場メディアとの連携が有効です。

結果として、広告費を効率的に使いながら、より濃い見込み客層へのリーチが実現できます。

顧客情報の追跡と分析の重要性

オンラインでは、Webサイトのアクセス解析やSNSの反応データ、広告のクリック・コンバージョン履歴などから、見込み客の興味関心を可視化できます。

オフラインでは、来場時のアンケートや相談記録などが重要な情報源となります。

これらを統合的に管理・分析することで、ターゲットごとの行動傾向やニーズを深く理解でき、広告施策や営業戦略を最適化できます。

さらに、CRMやBIツールを活用すれば、LTV(顧客生涯価値)を見据えた継続的な関係構築にもつながります。

データを活かしたマーケティングこそが、これからの住宅展示場運営における競争力の源泉です。

オフライン広告の活用方法

折り込みチラシの地域特化型戦略

特定のエリアに絞って配布することで、ターゲット地域の住民に確実に情報を届けることができ、高い視認性と信頼感を獲得できます。

地域特性に合わせたデザインやメッセージを盛り込むことで、住民の関心を引きやすくなり、来場の動機づけにつながります。

たとえば、ファミリー層向けには子どもが楽しめるイベント情報や来場特典を目立たせるなど、訴求ポイントを明確にすることが重要です。

さらに、配布タイミングを新学期や長期休暇前後に合わせることで、より効果的な集客が期待できます。

チラシにはQRコードや専用の問い合わせ先を記載し、反応の測定と分析も行うことで、次回以降の改善にも活用できます。

フリーペーパーや地域情報誌のターゲティング

特に、地域密着型の読者層を持つ媒体では、生活圏に根差したリアルな情報との親和性が高く、広告への反応率も良好です。

広告の内容は、ターゲット層に応じて調整することが重要です。

たとえば、ファミリー層には家族で楽しめるイベントやモデルハウスの魅力を強調したデザインを採用すると効果的です。

加えて、地元の名所や生活情報と広告を組み合わせることで、より読者の関心を引くことができます。

掲載時期や誌面の配置も集客に影響するため、住宅特集号や季節の特集とタイミングを合わせる戦略が効果的です。

ポスティングによる効率的な情報発信

チラシやパンフレットを戸別に配布することで、住民の生活圏に深く入り込み、高い到達率を実現できます。

効果を最大化するためには、配布エリアの選定が鍵となります。

過去の来場データや住宅購入検討層の居住傾向を分析し、需要が見込まれる地域に絞って展開することが重要です。

また、配布時期や頻度も成果に直結するため、新生活シーズンや連休前など関心が高まるタイミングを狙うと効果的です。

デザイン面では、視認性が高く、短時間で要点が伝わる構成が求められます。

さらに、QRコードやキャンペーン情報を組み合わせることで、反応の測定と次回施策へのフィードバックも可能になります。

看板や乗り物広告の集客効果と不特定多数へのアピール方法

これらは特定のターゲットに絞らず、不特定多数への反復的な露出によって、潜在層への意識付けを行う役割を果たします。

通勤・通学路や生活導線上に設置された広告は、繰り返し視認されることで、自然と記憶に残りやすくなります。

特に地域住民に向けては、土地勘のあるエリアに広告を出すことで「行ってみよう」という行動喚起に繋がりやすくなります。

デザイン面では、視認性を意識した簡潔なコピーと印象に残るビジュアルが重要です。

また、イベント開催時やキャンペーンと連動させたタイミングでの掲出によって、来場への導線としてさらに効果を発揮します。

地域密着型広告の設置場所とイベント告知との連携

たとえば、駅前やバス停、スーパーマーケット、ショッピングモール、子育て世帯が多く集まる公共施設など、高頻度で人の目に触れるロケーションが好まれます。

また、こうした広告は単独での認知拡大だけでなく、イベントやキャンペーンの告知と組み合わせることで、来場動機をより明確に伝えることができます。

たとえば、住宅展示場で開催される見学会や相談会をポスターやデジタルサイネージで訴求し、QRコードや特典情報を添えることで、来場者の行動を促進できます。

エリアごとの利用者特性を分析した上で設置場所を選定し、目的に応じたメッセージ設計を行うことが、広告の効果を最大限に引き出すポイントです。

WEB広告の活用方法

ホームページとSEO対策

イベント情報、モデルハウスの紹介、アクセス方法、来場予約フォームなどを分かりやすく整理することで、訪問者の利便性と信頼感を高められます。

同時に、SEO(検索エンジン最適化)対策を施すことで、「地域名+住宅展示場」などのキーワード検索に対応し、自然流入を促進できます。

具体的には、地域に根ざした情報やコンテンツの追加、見出しタグの最適化、スマートフォン対応の強化などがポイントです。

また、ブログやお客様の声など、継続的な情報発信も検索順位の向上に寄与します。

Web広告と連携してユーザーを誘導する導線として、ホームページの品質と構造は常に最適化しておく必要があります。

ポータルサイトとの連携と差別化

SUUMOやLIFULL HOME’Sなどの大型ポータルに掲載することで、住宅購入を検討している顕在層に効率的にリーチできます。

掲載する際は、他社と比較された際に選ばれるための差別化が不可欠です。

たとえば、来場者特典やイベント情報、モデルハウスの写真や動画を充実させることで、視覚的にも魅力を伝えられます。

また、エリア・間取り・価格帯など、ユーザーが絞り込みやすい情報設計も重視されます。

さらに、自社サイトやSNSへの導線を明確にすることで、ポータル経由の流入を次のアクションへとつなげることが可能です。

ポータルに依存しすぎず、自社メディアとの連携を意識した戦略が、より効果的な集客につながります。

SNS広告とリスティング広告の使い分け

SNS広告とリスティング広告は、それぞれ異なるユーザーの購買フェーズや興味関心にアプローチできるため、目的に応じた使い分けが重要です。

SNS広告(InstagramやFacebookなど)は、住宅に対する潜在的な関心を持つユーザー層に対して、視覚的に訴求できる点が強みです。住宅展示場の雰囲気やモデルハウスの内装など、魅力を伝える写真や動画コンテンツを活用し、認知度や好意形成を促進できます。また、イベント告知やキャンペーン情報をタイムリーに配信し、短期的な来場動機づけにも有効です。

一方、リスティング広告は「〇〇市 住宅展示場」などの検索キーワードに応じて表示されるため、既に住宅購入に前向きなユーザーに直接訴求できます。費用対効果が高く、資料請求や来場予約などのコンバージョンを促進する手段として適しています。

両者を併用し、認知から検討、来場・成約までの一貫した導線を設計することが、広告成果の最大化につながります。

ディスプレイ広告と地域特化型ジオ広告の活用

ディスプレイ広告は、視覚的な訴求力と広範なリーチを活かし、住宅展示場の認知拡大に効果的な手法です。

バナーや動画を活用して、ブランドイメージやイベント情報を訴求することで、ユーザーの関心を引きつけることが可能です。

加えて、近年注目されているのが、地域特化型のジオ広告です。ジオ広告は、ユーザーの現在地や過去の訪問履歴に基づき、特定エリア内のユーザーに対してピンポイントで広告を配信できる技術で、住宅展示場のような「場所」に来てもらうビジネスには非常に相性が良い手法です。

たとえば、競合展示場に訪問した履歴のあるユーザーや、近隣のショッピングモールを訪れたファミリー層に対して、自社イベントの告知を配信することで、高精度なターゲティングが可能になります。

こうしたジオ広告は、来場前の意識喚起や再来場の促進にも活用でき、他のWEB施策と組み合わせることで、集客の総合力を高めることができます。

セグメントテストとターゲティング強化

WEB広告の効果を最大化するためには、ターゲットの属性や行動に応じたセグメント設計と、それに基づく広告配信の最適化が欠かせません。

住宅展示場の集客においては、「子育て世代」「新婚世帯」「二世帯住宅を検討中の家族」など、ライフステージに応じた細かなセグメント分けが有効です。

まずは少額から複数パターンの広告配信をテストし、どのクリエイティブやターゲット設定が反応を得られるかを検証します。

このA/Bテストにより、クリック率やコンバージョン率の高い配信条件を見極め、広告配信の無駄を削減できます。

また、過去の来場履歴やWeb行動履歴を活用し、リターゲティング広告で再アプローチすることも効果的です。

ジオターゲティングやデモグラフィック情報と組み合わせたセグメント配信は、反響率を高めるうえで強力な手段となります。

オンラインとオフラインの相乗効果を最大化する施策

クロスチャネル広告戦略の構築と連携

住宅展示場の集客効果を最大化するには、オンラインとオフラインの各広告手法を分断せず、一貫したクロスチャネル戦略として構築・運用することが重要です。

たとえば、折り込みチラシやポスティングで接点を持ったユーザーがWeb検索に至った際、自社ホームページやリスティング広告でスムーズに誘導できるように連携を図る必要があります。

また、SNS広告やジオ広告と連動させて、来場直前のリマインドやイベント告知を行えば、検討段階のユーザーに対して強力な後押しとなります。

オフライン広告による認知拡大と、オンライン広告による行動促進の両面を計画的に組み合わせることで、広告全体のパフォーマンスが大きく向上します。

このようなチャネル間の相互補完による戦略設計は、限られた予算の中でも最大限の効果を引き出す上で欠かせない考え方です。

来場者データを活用した広告最適化

広告効果を高めるには、来場者データの活用が欠かせません。

展示場に来場したユーザーの属性(年代、家族構成、来場のきっかけなど)や、問い合わせ・予約の経路を把握することで、次回以降の広告配信に活かせる具体的なインサイトが得られます。

たとえば、「チラシ経由で来場したユーザーは平日に来場しやすい」「SNS広告から流入した層はイベント参加率が高い」といった傾向をもとに、媒体や配信時間帯を最適化することが可能です。

また、Webサイトのコンバージョンデータと展示場の来場実績を照合し、どの広告が実際の来場に結びついたかを分析することで、CPA(顧客獲得単価)の改善にもつながります。

さらに、CRMや来場管理ツールを活用すれば、蓄積された顧客情報をセグメントごとに分類し、リマーケティングや再訪施策に展開することも可能です。データドリブンな広告運用によって、より効率的で成果の出やすい戦略が実現します。

広告予算の効率的な配分と改善プロセス

限られた広告予算を最大限に活用するには、チャネルごとの成果を可視化し、費用対効果に応じて柔軟に配分を見直すことが重要です。たとえば、来場予約や資料請求といったコンバージョンに直接つながっている施策には、より多くの予算を投下し、反応が鈍い媒体や時間帯は削減・停止するなど、定期的なチューニングが求められます。

また、施策ごとのCPA(顧客獲得単価)やCTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率)などの指標をもとに、週次・月次で改善サイクルを回すことが肝要です。これにより、「どのターゲット層に」「どのクリエイティブが」「どのタイミングで効果的か」が明確になり、戦略の精度を高められます。

オフライン施策においても、QRコードや専用電話番号を活用したトラッキングを導入すれば、データに基づいた判断が可能になります。感覚や経験に頼らず、客観的な数値をもとに広告戦略を調整する姿勢が、安定的な成果につながります。

イベントやセミナーの活用

住宅展示場でのイベント開催の重要性

住宅展示場におけるイベント開催は、集客力を高めるうえで非常に有効な施策です。

住宅そのものへの関心が高くない層にも、家族で楽しめる企画や特典を提供することで足を運んでもらうきっかけを作れます。

たとえば、縁日・スタンプラリー・キャラクターショーなどは、小さなお子さま連れのファミリー層に訴求しやすく、来場ハードルを下げる役割を果たします。

また、季節行事や地元との連携イベントを組み合わせることで、「住宅を見に行く場所」から「地域交流の場」としての印象を築き、来場者との距離感を縮めることができます。

結果として、住宅検討の初期段階であっても自然な導線でモデルハウスの見学につなげられるため、将来の見込み顧客の獲得にもつながります。

イベントは一過性にせず、WebやSNSを通じて事前告知・当日レポート・来場後のフォローと連動させることで、より高い集客と関係性構築が期待できます。

SNS広告を活用したイベント告知とモデルハウス連動

イベントの集客力を最大化するには、SNS広告の活用が欠かせません。InstagramやFacebookなどのSNS広告は、ターゲット層に対して視覚的かつタイムリーに情報を届けることができ、地域・年齢・家族構成といった細かな条件で配信の最適化が可能です。

特に住宅展示場イベントでは、「●月●日に開催」「来場者限定プレゼントあり」などの具体的な訴求が有効で、興味喚起から実際の来場までを短期間で促すことができます。加えて、イベント内容だけでなく、モデルハウスの写真や紹介動画も一緒に掲載することで、実際の住宅の魅力にも触れてもらうことができ、展示場見学への動線を自然に作ることが可能です。

さらに、来場後のSNSリターゲティング広告を活用することで、検討を継続している層への再アプローチも実現できます。SNSとイベント、モデルハウスを連動させた一体的なプロモーションが、住宅検討ユーザーとの関係性を強固にし、成約率の向上にもつながります。

デジタル化による情報提供の効率化

デジタルチラシと3Dモデルハウスのオンライン見学

住宅展示場の集客施策において、デジタル化は情報提供の効率を大きく高める手段です。従来の紙チラシに加え、Web上で閲覧可能な「デジタルチラシ」を活用することで、潜在顧客に対してタイムリーに情報を届けることが可能になります。地域ターゲティングを活用したWeb広告と組み合わせれば、特定エリアの住民に対して効率的に情報発信できます。

また、来場前にモデルハウスの内観を確認できる「3Dバーチャル見学」も有効です。ユーザーは自宅にいながら複数の物件を比較検討でき、展示場への来場意欲を高めることができます。さらに、外出を控える層や遠方のユーザーにも訴求できるため、商圏の広がりにもつながります。

こうしたデジタルコンテンツは、メールマガジンやSNSでの再利用、リターゲティング広告との連携にも活用でき、来場前から来場後まで一貫したユーザー体験を提供する上で欠かせない施策となります。

顧客ニーズに応じた資料提供と情報発信

住宅購入を検討するユーザーの情報収集行動は多様化しており、画一的な資料では十分に訴求できない時代になっています。そのため、顧客の検討段階や関心テーマに応じて、最適な資料を個別に提供することが重要です。たとえば、初期検討層には「住宅展示場の回り方ガイド」や「住宅購入の基礎知識」を、具体的に検討している層には「間取り例」や「ローンシミュレーション」など、段階に応じたコンテンツが有効です。

こうした資料は紙媒体だけでなく、PDFのダウンロード形式やLINEでの配信、フォーム入力後の自動送信といった形でデジタル化することで、24時間いつでも提供可能な体制が整います。また、ユーザーがどの資料を閲覧・ダウンロードしたかを計測することで、興味関心の可視化や次回のアプローチ内容の精度向上にもつながります。

情報発信も一方通行ではなく、ユーザーとの対話型コンテンツ(Q&A形式、チャットボット、無料相談予約など)を組み込むことで、展示場との関係性を強化し、来場意欲を高める効果が期待されます。

成果を最大化するための広告戦略の改善ポイント

来場者数の増加施策と広告戦略の転換

住宅展示場の来場者数を安定的に確保するためには、従来の一斉配布型の広告戦略から、より精緻なターゲティングと継続的な改善を伴う施策へと転換する必要があります。

特に、ファミリー層や共働き世帯など、住宅購入の見込みが高い層に焦点を絞り、曜日・時間帯・媒体ごとに反応の高いパターンを分析して戦略を最適化していくことが求められます。

また、オンラインとオフラインの広告を併用し、それぞれの強みを活かすことで効果的な来場導線を構築できます。

たとえば、ポスティングや地域紙で興味を引いた後にSNS広告で再訴求する「接触機会の複数化」によって、記憶への定着と行動喚起を促す仕組みが実現します。

さらに、イベントやキャンペーンとの連動、予約特典やアンケート施策を組み合わせることで、ユーザーのアクションを後押しし、来場までの心理的ハードルを下げる工夫も欠かせません。

施策ごとの成果を可視化しながら、スピーディーにPDCAを回していく姿勢が、来場数の増加を持続的に実現する鍵となります。

CPA(獲得単価)の削減と施策分析

住宅展示場への集客において、限られた広告予算で最大の効果を得るには、CPA(顧客獲得単価)の削減が欠かせません。

単に広告を出すのではなく、「どの媒体で・どのターゲット層に・どのタイミングで届けるか」を綿密に設計し、費用対効果を常に検証する体制が必要です。

特にオンライン広告では、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)といった数値を指標として、クリエイティブや配信条件をテスト・改善することが可能です。

また、オフライン施策においても、QRコードや専用URLの活用によって集客経路の特定と分析が進められます。

広告成果を週次・月次単位で細かく分析し、「反応がよい媒体に集中的に投下する」「効果の薄い施策は停止・見直しを行う」など、柔軟な対応を徹底することがポイントです。

加えて、競合他社の動向や地域ごとの反応差など、外部環境も考慮しながら全体最適を図る視点が、より安定したCPA削減につながります。

顧客の来場理由と成約決定要因の把握

広告施策の精度を高め、実際の成果につなげるためには、来場者が「なぜ展示場に来たのか」「何が決め手で契約に至ったのか」を明確に把握することが重要です。

来場理由として多いのは、「チラシを見た」「SNSでイベントを知った」「家づくりを検討し始めたばかり」など、多様な背景がありますが、それぞれに対して適切な導線設計が求められます。

来場後にはアンケートやヒアリングを通じて、広告接触のきっかけや印象に残ったポイント、来場の動機などを丁寧に収集しましょう。

また、実際に成約につながった場合には、「価格感」「対応の丁寧さ」「住宅の仕様」など、最終的な決定要因を把握することが、今後の施策設計に活きてきます。

こうしたデータを蓄積・分析することで、見込み顧客の傾向や成約に至るまでのプロセスが可視化され、広告配信のメッセージやターゲティング精度の向上に直結します。

来場者一人ひとりの声を施策に反映させる姿勢が、マーケティングの質を大きく引き上げる鍵となります。

住宅展示場の未来を見据えたマーケティング

デジタル化の進展と業界変化への対応

住宅展示場を取り巻く環境は、急速なデジタル化の波により大きく変化しています。

来場前にインターネット上で情報を比較・検討する行動が一般化し、実際のモデルハウスに足を運ぶ前から意思決定のプロセスが進んでいるのが現状です。

このような変化に対応するためには、オンライン上での情報提供を強化し、WebサイトやSNS、バーチャルコンテンツなどを活用した「事前接触」が鍵を握ります。

また、働き方改革やライフスタイルの多様化により、従来のような週末来場型の集客に頼るだけでは不十分です。

平日や夜間でも情報収集や問い合わせができる環境づくりや、非対面での接客・提案体制の整備も重要性を増しています。

業界としても「リアル展示場+デジタルの接点」の融合が求められるフェーズに入りつつあり、住宅展示場の運営側は、単なる見学の場ではなく「顧客体験の起点」として機能する戦略的なマーケティング拠点へと進化させる必要があります。

地域特化型広告の進化と戦略的アプローチ

住宅展示場の集客施策において、地域に根差した広告展開は今後ますます重要性を増していきます。

なぜなら、住宅購入は「生活圏」や「通学・通勤の利便性」など地域性が強く影響する意思決定であり、ターゲットに対してエリア特化の訴求が効果的だからです。

近年では、ポスティングや地域紙だけでなく、位置情報を活用したジオターゲティング広告や、地域密着型ポータルサイトとの連携など、テクノロジーを活かした地域特化の手法が進化しています。

たとえば、展示場から3km圏内に住む子育て世代にSNS広告を配信することで、効率よく興味層へアプローチできます。

さらに、自治体の施策や周辺エリアでの人口動態の変化など、地域特性に合わせたメッセージ設計を行うことで、汎用的な広告では得られない高い反応率が期待できます。

広告は単なる集客手段ではなく、「その地域で暮らす未来」を想像させるようなコンテンツとして設計し、住宅購入への共感と信頼を築いていくことが求められます。

顧客満足度向上のための施策

住宅展示場における集客の成功は、来場者数だけでなく、その後の満足度やエンゲージメントによって決まります。

来場者が「来てよかった」「また相談したい」と思える体験を提供することが、成約や紹介につながる重要な要素です。

具体的には、案内スタッフの対応品質やモデルハウスの清潔感、説明資料の分かりやすさといった基本的な要素に加え、来場者の家族構成やライフステージに応じた提案力が問われます。

たとえば、子育て世帯には学区情報や安全性に関する情報を、共働き世帯には家事動線や時短設計のメリットを訴求するなど、ニーズに即した提案が顧客満足度を高めます。

また、来場後のアフターフォローも欠かせません。LINEやメールを活用した情報提供、イベントの案内、資料送付など、継続的な接点を持つことで信頼関係を構築できます。

満足度を重視したマーケティングは、結果として紹介・口コミ・再来場の増加につながり、持続的な集客力の強化へとつながります。

クロスチャネル広告戦略の重要性と集客成功事例

一貫した広告施策での顧客満足度向上

クロスチャネル戦略とは、オンラインとオフラインの広告施策を連携させ、顧客との複数の接点を一貫したメッセージでつなぐ手法です。

住宅展示場においても、単体の広告手段だけでは反応率に限界があり、チラシ・SNS広告・検索広告・イベント告知などを連動させた立体的な展開が必要とされています。

たとえば、折込チラシで認知を獲得した後にリターゲティング広告で興味を深め、最終的に予約フォームやLINEで来場を促す導線は、非常に効果的です。

すべてのチャネルでデザインやコピーに一貫性を持たせることで、ブランドイメージが明確になり、ユーザーの信頼感と行動率が向上します。

クロスチャネル戦略のもう一つの強みは、データの活用による精度の高い運用ができる点です。

来場者の行動データを元に広告配信を最適化し、効果の高いチャネルへ予算を集中することで、成果とコスト効率の両立が実現可能です。

成功事例から学ぶ住宅展示場の未来展望

ある住宅展示場では、地域限定のポスティング広告に加えてSNS広告を並行して運用し、Web予約と連動させることで、過去最大の来場数を記録しました。

さらに、来場者へのヒアリングをもとにLPを改善し、閲覧から来場予約までの離脱率も大幅に減少。

クロスチャネルによる一貫した施策が、集客成果と顧客体験の両方を向上させた事例です。

また、別の事例では、ジオ広告とイベント告知を組み合わせて、展示場から半径5km圏内のターゲット層に的確にリーチし、イベント当日の来場者数が前年比150%を超えました。

このように、複数チャネルの相乗効果を意識した設計が、成果の最大化には不可欠であることが明らかになっています。

今後も住宅展示場の広告施策は、デジタルとリアルの融合によって進化し続けることが期待されます。重要なのは、一過性の集客ではなく、継続的な関係構築を見据えたマーケティングの視点です。

WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。

WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。

・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)

・広告費が多くなるほどお得なプラン

・URLで一括管理のオンラインレポート

このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。

ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。