LPO

WEB TANOMOOO

【完全ガイド】Microsoft Clarityの使い方マスター術:UX改善の道筋を明確に

Microsoft Clarityとは?基本情報と特徴

データの保存期限やアクセス数に制限がなく、すべての機能を無料で利用できる点が大きな特徴です。

このセクションでは、Clarityの基本情報や機能概要を紹介し、UX改善における活用価値を明らかにします。

Microsoft Clarityの概要

Microsoft Clarityは、ウェブサイト上のユーザー行動を詳細に可視化できる無料の分析ツールです。

訪問者がどのようにサイトを移動し、どのコンテンツに関心を持っているかを直感的に把握でき、UXの改善やコンバージョン最適化に貢献するインサイトを提供します。

Clarityは、データ保存期限やアクセス数に制限がなく、ダッシュボード、セッションレコーディング、ヒートマップといった機能をすべて無料で利用可能です。

これにより、長期的なデータ収集や大量トラフィックにも対応できます。

さらに、Clarityは他のツールとの連携がしやすく、既存のワークフローにも柔軟に組み込めます。直感的な操作画面とクリーンなUIにより、初心者から上級者まで幅広いユーザーに活用されています。

Clarityの主な機能

Microsoft Clarityには、以下の主要機能が備わっており、ユーザーの行動を多角的に分析できます。

・ダッシュボード:セッション数や平均滞在時間など、基本指標を一目で確認可能。

・レコーディング:ユーザーの操作を録画・再生し、行動パターンや離脱ポイントを可視化。

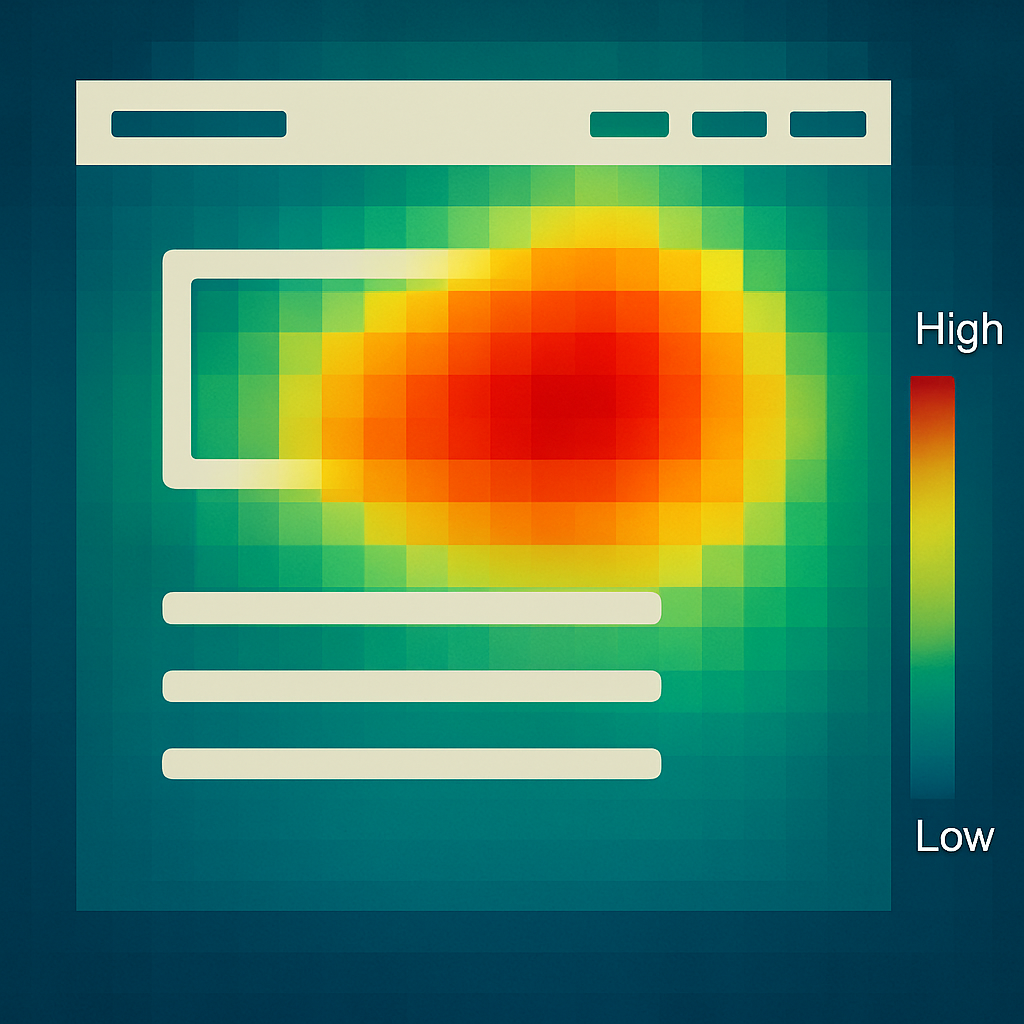

・ヒートマップ:クリックやスクロールの集中エリアを色分け表示し、関心の高い要素を把握。

これらの機能はすべて無料で利用でき、UX改善の意思決定を支える貴重な分析データを提供します。

Clarityを利用するメリット

Microsoft Clarityを導入することで、次のようなメリットが得られます。

・無料で高機能な分析:追加コストなしで、行動分析に必要な全機能を網羅。

・UX改善に直結するデータ収集:ユーザーのリアルな行動に基づく改善が可能。

・チームでの共有が容易:同じダッシュボードを関係者全員が閲覧可能。

・既存ツールとの連携がスムーズ:Googleアナリティクスなどの解析基盤と併用しやすい設計。

これらの特長により、Clarityはコストパフォーマンスと操作性の両面で優れており、導入ハードルが低い点も大きな魅力です。

Microsoft Clarityの設定方法

アカウント登録とプロジェクト作成

Microsoft Clarityへのアカウント登録とプロジェクト作成は、UX改善を始めるための第一歩です。以下に、Clarityへの登録方法および初めてのプロジェクトを作成する際の具体的な手順とベストプラクティスを解説します。

アカウント登録の手順

1.Microsoft Clarityの公式サイトにアクセスします。

2.画面右上の「サインアップ」ボタンをクリックし、Microsoftアカウントでログインします。アカウントをお持ちでない場合は新規作成が必要です。

3.利用規約を確認し、同意します。

4.必要事項を入力してアカウント設定を完了します。

プロジェクト作成の手順

1.アカウントにログイン後、ダッシュボードから「新しいプロジェクトを作成」を選択します。

2.プロジェクト名を入力し、解析対象となるウェブサイトのURLを指定します。

3.地域設定やトラッキングオプションなど必要な項目を確認・調整します。

4.「プロジェクトを作成」をクリックしてプロジェクトを生成します。

ベストプラクティス

・初期設定はデフォルトのままで構いませんが、目的に応じてカスタマイズも検討しましょう。

・プロジェクト設定では、サイト全体を包括的にカバーする構成にすることを推奨します。

・チームで利用する場合は、役割分担(設定・分析・実装など)を明確にしておくとスムーズです。

・定期的に設定を見直し、事業の変化や改善目標に合わせて調整しましょう。

タグ設置とGoogleアナリティクス連携

Microsoft Clarityのタグ設置とGoogleアナリティクスとの連携は、ユーザー行動を多角的に分析するための重要なステップです。

これにより、Clarityの可視化機能とGoogleアナリティクスの定量分析を組み合わせ、より深いUX改善が可能になります。

Clarityのタグ設置手順

1.Clarityダッシュボードで対象プロジェクトを開き、「設定」→「タグの設置」へ移動します。

2.表示されたJavaScript形式の追跡タグをコピーします。

3.ウェブサイトの全ページにある<head>タグ内へ、コピーしたタグを貼り付けます。

4.変更を保存し、正しくタグが動作しているか確認します。

この設定により、Clarityはリアルタイムで訪問者の行動データを取得できるようになります。

Googleアナリティクスとの連携手順

1.Clarityの「設定」→「統合」セクションを開きます。

2.Googleアナリティクスの連携オプションを選択し、Googleアカウントで認証します。

3.接続するプロパティを選択し、連携を有効にします。

4.Clarityの行動データがGoogleアナリティクスのイベントやセグメントと統合されるようになります。

この連携により、Googleアナリティクスで離脱率の高いページをClarityで視覚的に確認したり、重要なセグメントの動線を録画再生で分析するなど、両ツールの強みを活かした包括的なUX分析が可能になります。

プライバシー保護設定

ユーザーのプライバシーを適切に保護することは、Web解析を行ううえで欠かせない重要事項です。Microsoft Clarityでは、個人情報のマスキング機能やデータ共有の制限設定を通じて、法令遵守とユーザーの信頼確保を両立できます。

主なプライバシー保護機能

・個人情報のマスキング

Clarityでは、メールアドレス・電話番号・名前など、特定のフィールドや要素に対してマスキング処理を行うことができます。これにより、記録されるセッション動画やヒートマップから個人情報を排除できます。

・データ共有の制限

Clarityは初期設定でMicrosoft社と一部データを共有する場合がありますが、共有の可否や範囲を設定画面から調整することが可能です。外部への意図しないデータ流出を防ぎます。

設定方法

1.Clarityダッシュボードの「設定」メニューを開きます。

2.「プライバシー」セクションを選択し、マスキング対象の要素(CSSセレクターなど)を指定します。

3.必要に応じて、データ共有設定も確認し、内部利用のみに制限することも検討しましょう。

プライバシー保護設定を適切に行うことで、ユーザーの信頼を損なうことなく、安心して行動データを活用できる環境が整います。

Clarityの主要機能を徹底解説

ここでは、Clarityが提供する主な機能であるダッシュボード、レコーディング、ヒートマップについて、それぞれの特徴とUX改善への活用法を具体的に解説します。

ダッシュボードで確認できる指標

Clarityのダッシュボードでは、Webサイトの状況を一目で把握できる基本指標が表示されます。主な指標は以下の通りです。

・セッション数:ユーザーがサイトを訪問した回数。トラフィックの傾向を把握するのに有効です。

・ユーザー数:個別ユーザーの訪問数を示します。新規・リピーターの傾向も分析可能です。

・ページ/セッション:1回の訪問で平均何ページ閲覧されたかを示す指標。サイト内回遊の強さを測定できます。

・平均滞在時間:ユーザーが1セッションで滞在した平均時間。コンテンツの魅力度や没入度を判断できます。

これらのデータを定期的に確認することで、UXの変化や改善点をタイムリーに把握し、戦略的な対応が可能になります。

レコーディング機能の使い方

Microsoft Clarityのレコーディング機能は、ユーザーがWebサイト上でどのように操作しているかを録画し、実際の行動を映像で確認できる機能です。

UX改善において非常に強力な手段であり、ユーザーのつまずきや離脱要因を視覚的に把握できます。

この機能を活用することで、次のような効果が期待できます。

・操作パターンの特定:ユーザーがどのようにページを移動しているか、どこで立ち止まるかを確認できます。

・課題の可視化:予期しないクリック、スクロール停止、早期離脱など、UX上の問題点を特定できます。

・改善策の立案:実際の行動を基に、ナビゲーションの簡略化やCTAの位置変更など、具体的な改善案を導き出せます。

録画データはセグメントや条件ごとにフィルタリングできるため、デバイス別・地域別など、目的に応じた視聴が可能です。定性的なUX分析の中心となる機能として、Clarity活用の鍵を握る存在です。

ユーザーのセッションレコーディングの設定方法

セッションレコーディングを有効にすることで、ユーザーの行動を可視化し、UX改善に必要な具体的な課題を発見できます。設定は数ステップで完了し、初心者でも簡単に導入可能です。

設定手順

1.Clarityダッシュボードにログインし、対象プロジェクトを選択します。

2.左メニューの「設定」から「レコーディング」タブを開きます。

3.「レコーディングを有効にする」スイッチをオンにします。

4.セッション数や対象ユーザー(デバイスや国など)のフィルタリング条件を設定します。

5.設定を保存すると、レコーディングが自動的に開始されます。

この機能を活用すれば、ユーザーがどのようにコンテンツと対話しているか、どこで迷っているか、どのページで離脱しているかといったリアルな行動を把握できます。

レコーディングは自動で保存され、後からいつでも視聴できるため、定期的なUXレビューや社内共有にも適しています。

レコーディングセッションの視聴時のポイント

Clarityで録画されたセッションを視聴する際は、ただ眺めるのではなく、明確な目的と注目ポイントを意識することが重要です。以下の観点に注目することで、UX課題の発見と改善につなげることができます。

注目すべきポイント

・ユーザーの移動経路

どのページから流入し、どのような順番でサイトを移動しているかを確認することで、ナビゲーションの問題点を把握できます。

・クリック動作

意図しない箇所のクリックや、クリックが集中しているUI要素の有無を確認し、レイアウトやボタン配置の改善点を探ります。

・スクロールの深さ

どこまでコンテンツが閲覧されているかを確認し、重要な情報の位置を調整する参考にします。

・エラーメッセージの表示や離脱直前の行動

入力フォームでのエラーや、離脱直前の混乱した動作が見られる場合は、具体的な改善対象となります。

視聴は、1本あたり1〜2分の短時間でも十分な気づきを得られるため、チーム内での定期的なレビューにも有効です。重要なシーンはクリップ保存やメモ機能を活用して共有しましょう。

得られるインサイトとその活用方法

Clarityのレコーディング機能から得られるインサイトは、UX改善に直結する非常に価値の高い情報です。ユーザーの実際の行動を視覚的に確認できることで、従来の数値データだけでは見落としていた課題が明確になります。

具体的に得られるインサイト

・ナビゲーションの問題点

ユーザーが目的の情報にたどり着けずに迷っていたり、同じページを往復している様子があれば、導線の見直しが必要です。

・コンバージョンの阻害要因

フォームでの離脱や決済フロー中の混乱など、コンバージョンを妨げる要素を視覚的に特定できます。

・ユーザーエンゲージメントの傾向

繰り返し閲覧されているエリアや操作頻度の高い要素を把握することで、ユーザーが興味を持っているコンテンツや機能を特定できます。

インサイトの活用例

・CTAの配置や文言を変更してクリック率向上を図る

・無駄なステップを削減し、フォーム離脱率を低下させる

・閲覧されにくいコンテンツの順序や構造を再設計する

レコーディングから得た発見は、Googleアナリティクスなどの定量ツールと併用することで、より説得力のある改善提案につなげることができます。

実際の使用例

Microsoft Clarityのレコーディング機能は、具体的な課題発見とUX改善を現場レベルで支援するツールです。ここでは、実際のWebサイト運用においてClarityを活用し、改善につながった3つの代表的な事例を紹介します。

事例1:フォーム入力の離脱を改善(ECサイト)

あるECサイトでは、購入フォームの完了率が低く、原因が不明でした。Clarityのレコーディングを確認したところ、多くのユーザーが特定の入力欄で止まり、途中離脱していることが判明しました。

改善策:

・入力フィールドの順序やラベルを見直し

・必須項目と任意項目を明示

・入力ミス時に即時フィードバックを表示

結果、フォームの完了率は約30%向上しました。

事例2:ナビゲーション改善による回遊率向上(ニュースメディア)

ニュースサイトでは、ユーザーが目的の記事に到達するまでに時間がかかるという課題がありました。Clarityのレコーディングから、メニューが複雑で選択に迷っている様子が可視化されました。

改善策:

・カテゴリーを整理し数を削減

・主要カテゴリを上部に固定表示

・サイト内検索の導線を強化

結果、回遊率と平均滞在時間が大幅に向上しました。

事例3:モバイルでの誤タップを防止(ブログサイト)

モバイルユーザーの離脱率が高いことから、Clarityでセッションを分析。重要なボタンが指の届きにくい位置に配置されており、操作しにくさが離脱につながっていました。

改善策:

・CTAボタンを画面下部に再配置

・タップ領域の拡大

・モバイルファーストでのデザイン最適化

改善後、モバイルからのコンバージョン率が20%向上しました。

Clarityの活用により、ユーザー視点の課題発見と改善施策の立案が可能となります。継続的な分析により、より良いユーザー体験の提供が期待できます。

ヒートマップ機能の種類と活用法

主にクリックマップ・スクロールマップ・エリアマップの3種類があり、それぞれ異なる視点からUX課題を発見できます。

これらのデータを組み合わせることで、ユーザーの関心や離脱傾向を可視化し、より精度の高い改善に結びつけることが可能です。

クリックマップ

クリックマップは、ユーザーがどの要素をクリックしたかを色で可視化します。ボタン、リンク、画像などのクリック頻度を確認することで、ユーザーの関心や混乱を直感的に把握できます。

活用方法の例:

・CTAの改善:重要なボタンがクリックされていない場合、位置や文言の変更を検討します。

・誤クリックの検出:リンクではない要素にクリックが集中している場合、UIの誤解を招いている可能性があります。

・不要要素の整理:クリックが集まらないコンテンツは削除または再配置の検討材料になります。

スクロールマップ

スクロールマップは、ページ上でユーザーがどこまでスクロールしたかを示すヒートマップです。離脱地点や閲覧されやすい位置を可視化し、コンテンツ配置の最適化に役立ちます。

活用方法の例:

・重要コンテンツの位置調整:注目させたい情報をスクロールの多い位置に移動する。

・離脱ポイントの改善:多くのユーザーが途中で離脱している場合、情報量や構成を見直します。

・上部コンテンツの充実:ファーストビューの情報が弱いとスクロール率が下がる傾向があります。

エリアマップ

エリアマップは、特定のブロック単位(例:ヘッダー、バナー、商品一覧など)でクリック数を数値化し、定量的に比較できるヒートマップです。

活用方法の例:

・バナーやキャンペーンの評価:クリック数が少ない場合、訴求内容やデザインを再考。

・コンテンツブロックの最適化:注目度の高いエリアを拡大し、弱いエリアは統合や削除を検討します。

・A/Bテストの補完:エリアごとのクリック傾向を比較し、最も成果の出る構成を採用できます。

Clarityを活用したUX改善の具体例

このセクションでは、Clarityのデータを活用して行われたUX改善の手法と、実務における活用方法を詳しく解説します。

ユーザー行動データを活用する方法

Clarityから得られるデータは、定量分析ツールでは把握しきれない「ユーザーの体感」を示す貴重な情報です。主な活用ステップは以下の通りです。

1.基本指標の確認

セッション数・平均滞在時間・ページ/セッションなどをダッシュボードで確認し、全体傾向を把握します。

2.レコーディングで行動パターンを把握

ユーザーの動線やクリック箇所、スクロール位置などを可視化し、UX上の障害を洗い出します。

3.ヒートマップで注目度と離脱傾向を分析

CTAやコンテンツの配置・デザインが適切かどうか、ユーザーの視線や手の動きを基に検証します。

4.他ツールとのデータ統合

Googleアナリティクスやサーベイ結果などと照らし合わせ、定量+定性の複合分析で精度を高めます。

5.改善→検証のサイクル

インサイトに基づき改善案を実行し、再度Clarityで結果を確認するPDCAサイクルを回します。

このように、ユーザー行動の可視化から具体的な施策までを一貫して行えるのがClarityの強みです。

ヒートマップを活用したサイト改善

ヒートマップは、ユーザーがどの情報に興味を持ち、どこで離脱しているかを視覚的に把握できるツールです。具体的な改善点を定量ではなく「直感的」に捉えられる点が大きな特長です。

活用ポイント

・クリックマップの分析

CTA(Call to Action)ボタンが見落とされている場合は、位置・色・文言を変更し、視認性を高めます。実際にボタンの背景色を変更したことでクリック率が20%以上向上した例もあります。

・スクロールマップの確認

重要なコンテンツが閲覧されていない場合は、コンテンツ配置や構成の見直しが必要です。ファーストビュー下に置かれた情報は思った以上に読まれていないケースも少なくありません。

・エリアマップの評価

特定のセクション内でクリックが集中している箇所と、無視されている箇所を比較し、視覚的バランスやコンテンツの精査を行います。必要に応じて、関連リンクの追加や視認性の高いビジュアルへの変更も検討しましょう。

ヒートマップは、数値では見えにくい「ユーザー心理」の痕跡を捉えることができる貴重な手段です。UX改善の初動に活用することで、サイト全体の成果向上につながります。

レコーディング機能を活用した改善例

Microsoft Clarityのレコーディング機能を活用することで、ユーザーが実際にどこで迷い、どこで離脱しているかを把握し、的確なUX改善に結びつけることが可能です。ここでは代表的な3つの改善事例を紹介します。

事例1:購入フォームの離脱改善(ECサイト)

課題:購入フォームでの途中離脱が多発し、コンバージョン率が低迷していた。

Clarityのレコーディングで、入力エラーのままページを閉じるユーザーや、特定フィールドで停止する動きが多数確認されました。

改善策:

・入力欄の並び順とラベルを改善

・必須・任意項目の明示化

・入力エラーの即時表示とガイド強化

結果、フォームの完了率が約30%向上しました。

事例2:ナビゲーションの簡素化(情報メディア)

課題:目的のコンテンツにたどり着くまでに時間がかかり、直帰率が高かった。

レコーディングにより、ユーザーがメニュー内で何度も上下スクロールを繰り返している様子が確認されました。

改善策:

・メニュー項目を3分類に絞ってシンプルに再構成

・検索導線を常時表示

・重要カテゴリーを上部固定表示

結果、回遊率が大幅に上昇し、直帰率も改善。

事例3:モバイルUIの最適化(ブログメディア)

課題:モバイルユーザーの離脱率が高く、コンバージョンに至らない。

レコーディングで、CTAボタンが画面右上に固定されており、親指でタップしづらいことが原因と判明。

改善策:

・CTAを画面下部に固定配置

・ボタンサイズとタップ領域を拡大

・モバイルファーストなレスポンシブデザインに改修

結果、モバイルからのコンバージョン率が20%改善されました。

このように、Clarityのレコーディング機能は「数字だけでは見えない課題」の発見に大きく貢献します。リアルな行動データをもとにした改善は、UXと成果の両面で効果を発揮します。

Clarityと他ツールの併用で得られる効果

このセクションでは、代表的な連携方法と活用パターンを紹介します。

Googleアナリティクスとの連携

ClarityとGoogleアナリティクスを連携させることで、定量と定性の両面からユーザー行動を分析できるようになります。

連携のメリット

・Googleアナリティクスで離脱率やページ滞在時間などの数値を確認し、Clarityでその原因を視覚的に検証可能

・特定のセグメント(例:モバイル訪問者やリピーター)に絞ったClarityの視聴ができ、精度の高い分析が可能

・イベントトラッキングの補完データとしてレコーディングやヒートマップを利用できる

基本的な連携手順

1.ClarityとGoogleアナリティクスのアカウントを用意

2.Clarityの設定画面から「統合」セクションへ移動

3.Googleアナリティクスを選択し、認証とプロパティ選択を実施

4.両ツールのデータが連携し、分析に反映される

連携により、数字に隠れたユーザー心理を深掘りし、データドリブンな改善策の立案が可能となります。

他のツールとの併用例

ClarityはGoogleアナリティクス以外のツールとも併用することで、UX改善の効果をさらに高めることができます。

主な併用ツールと活用例

・A/Bテストツール

テストごとのUIバージョンをClarityで確認することで、クリックやスクロールの違いを直感的に把握できます。

・ヒートマップ比較ツール

複数ページや期間のヒートマップを並列比較し、UI変更の影響を可視化します。

・ユーザーアンケートツール

ユーザーからの定性的な声をClarityの行動データと照らし合わせ、主観と客観の両側面から分析可能です。

複数のツールを組み合わせて運用することで、「なぜその行動を取ったのか」という深い理解が得られ、より精度の高いUX設計が実現します。

Microsoft Clarityを最大限活用するためのヒント

中見データ分析の効率化

大量のユーザーデータを無駄なく活用するには、分析作業の効率化が欠かせません。Clarityには、分析精度と作業スピードを両立させる以下のような機能があります。

効率化のためのテクニック

・フィルター機能の活用:デバイス・地域・滞在時間などで絞り込み、特定ユーザー層の行動に集中できます。

・セグメント分析:リピーター、新規訪問者などユーザータイプごとの傾向を把握し、施策を最適化。

・視覚化ツールの活用:グラフやヒートマップにより、直感的に課題や改善点を発見可能。

・定期レポートとエクスポート:定期的にダウンロード・共有することで、社内報告や改善会議に活用できます。

ClarityはシンプルなUIながら、分析業務に必要な多くの機能を備えており、効率よく本質的な課題にアプローチできます。

チームでの利用を促進する方法

Clarityはチームでの活用にも適した設計です。メンバー全員が同じデータを共有することで、共通認識のもと改善を推進できます。

チーム活用のポイント

・役割分担の明確化:設定・分析・実装など、フェーズごとに担当者を決めて効率化。

・データの可視化と共有:ClarityのURL共有やスクリーンショット保存機能を活用し、社内で簡単に情報を回覧。

・定例ミーティングの実施:月1回など、Clarityのデータをもとに議論する場を設け、改善のスピードを維持。

・共通のKPI設定:行動データとビジネス目標(CV、直帰率など)を紐づけ、分析に一貫性を持たせる。

ツールの導入効果を最大化するには、「一部の担当者だけが使う」のではなく、チーム全体の協働体制が重要です。

継続的なサイト改善のためのアプローチ

Clarityを使った改善は一度きりではなく、継続的な運用こそが本質的なUX向上につながります。

継続的改善の実行フロー

1.定期レビューの設定:週次・月次でダッシュボードとヒートマップを確認し、課題を抽出。

2.小さな仮説と検証の繰り返し:大掛かりな変更ではなく、小規模改善で成果を積み上げる。

3.最新トレンドの取り入れ:モバイル最適化・アクセシビリティ強化など、業界の動きを常に反映。

4.情報共有と記録の徹底:施策の背景や結果をナレッジとして蓄積し、チーム内で再利用できるようにする。

UX改善は「気づき → 仮説 → 実行 → 記録」のサイクルを回し続けることが成果に直結します。

Microsoft ClarityでUX改善を実現する

Microsoft Clarityは、ユーザー行動の可視化を通じて、WebサイトのUX(ユーザー体験)を効果的に改善できる強力なツールです。本記事では、Clarityの基本機能、導入手順、活用方法、他ツールとの連携、実践的な改善事例までを幅広く解説してきました。

Clarityを導入することで得られる主な成果:

・ユーザーの行動分析がリアルに可視化される

・コンバージョン率の向上や離脱率の改善が期待できる

・チームでの共有や意思決定がスムーズになる

・Googleアナリティクスなど他ツールとの併用で精度が高まる

Clarityは完全無料で導入でき、導入ハードルも非常に低いため、まずは自社サイトに実装し、シンプルなダッシュボードやレコーディング機能から使い始めてみましょう。

Clarityの導入で得られる成果

実際の活用を通じて得られる成果は次の通りです。

・UX改善の具体的な方針が立てやすくなる

ユーザーのつまずき箇所が明確になることで、サイト構成やUI設計の見直しが容易に。

・コンバージョン率の向上

CTAボタンの配置や文言、フォーム構造の最適化に役立ち、成果に直結します。

・ユーザーエンゲージメントの強化

興味のあるコンテンツや繰り返し訪問されるページを把握し、継続的な関心を維持する施策が打てます。

・モバイル最適化やアクセシビリティ改善への着手

端末ごとの操作傾向を分析することで、より幅広いユーザーへの配慮が可能に。

次のステップ

Clarityを導入した後は、以下のステップに取り組むことで、最大限の効果を引き出せます。

・タグ設置・GA連携の確認:設定に漏れがないかをチェックし、正しくデータが収集されているかを検証。

・定期的な分析習慣の構築:週1〜月1でレコーディングやヒートマップをチェックし、改善点を見つける体制を整える。

・社内共有と改善アクションの実行:得られたインサイトをチームで共有し、具体的な改善案を迅速に実施。

・他ツールとの併用を本格化:GoogleアナリティクスやA/Bテストツールと連携し、分析の精度と深さを強化。

これらのステップを踏みながら、継続的にClarityを運用することで、Webサイト全体のUXと成果の両面で確かな改善が実現できます。

WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。

WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。

・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)

・広告費が多くなるほどお得なプラン

・URLで一括管理のオンラインレポート

このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。

ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。