WEB広告基本

WEB TANOMOOO

30分で理解!ディスプレイ広告ABテストの設計から分析まで完全解説

ABテストの重要性と本記事の活用方法

ABテストは、広告の特定要素を比較検証し、効果の高いパターンを見つけるための重要な手法です。特にディスプレイ広告は、画像やカラー、コピーなど視覚的要素が多いため、ABテストとの相性が非常に良く、効果的な改善が可能です。

本記事では、初心者から実務担当者まで幅広く活用できるABテストの実践ガイドとして、以下の流れで解説します。

・初心者向けパート:ABテストの基本概念やディスプレイ広告との相性、Google広告の「下書きとテスト」機能など、基礎知識と導入手順を解説。

・実務者向けパート:目標設定、広告バリエーション作成、テスト運用、分析、改善の具体的な手法をステップごとに紹介。

・応用パート:媒体別の比較事例や、パーソナライゼーション活用方法、戦略反映の流れを詳しく解説。

この構成により、

・初心者はABテストの全体像を理解し、スムーズに導入できる

・実務者は既存の広告運用に即応用できるノウハウを獲得できることを目指します。

ABテストの基本知識(初心者向け)

ABテストの定義と目的

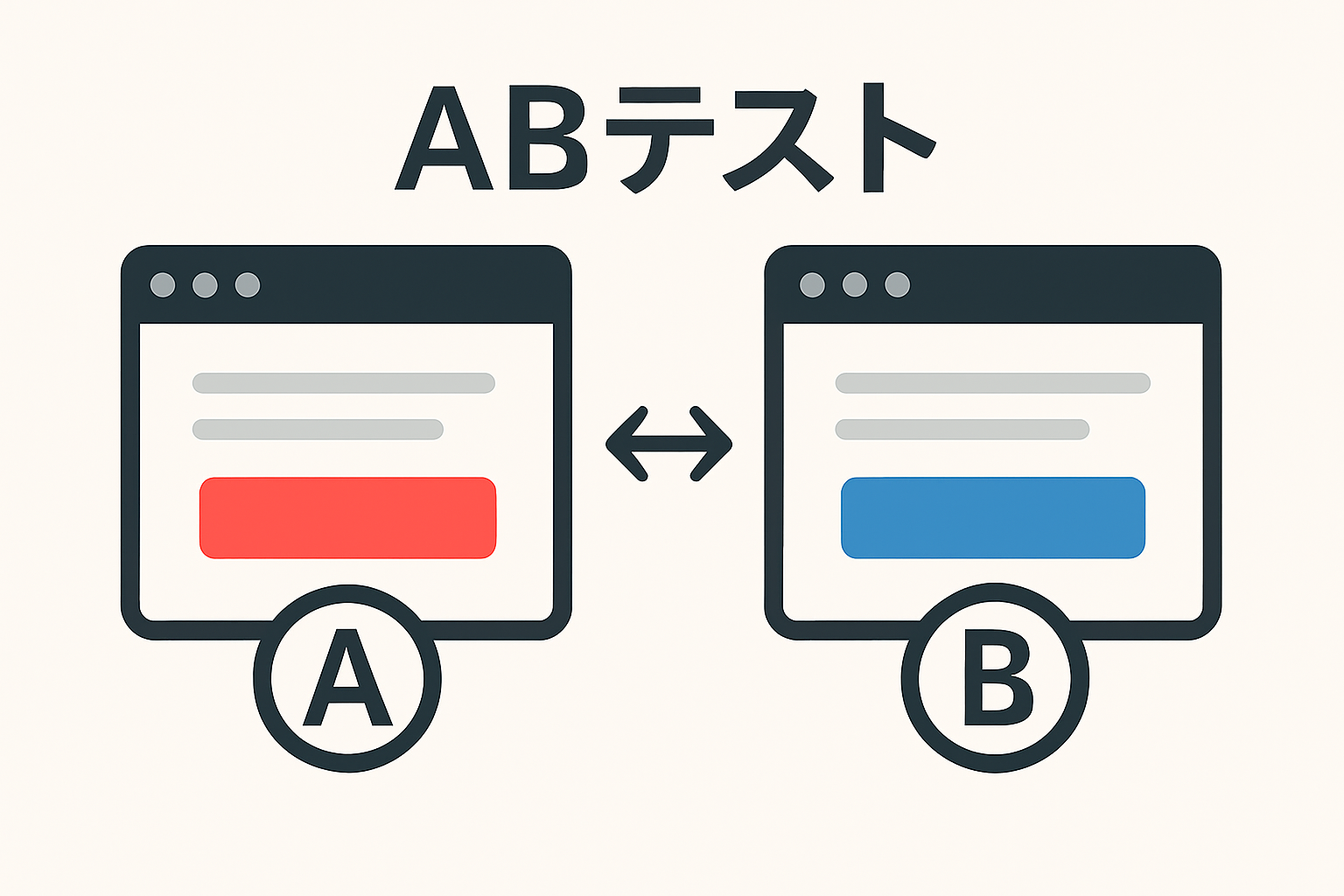

ABテストとは、広告の特定要素を変更した複数のバージョンを同時または順番に配信し、その効果を比較する手法です。

例えば、同じ広告のタイトルだけを変更したパターンAとパターンBを配信し、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)を比較することで、より効果的な要素を特定できます。

目的は次の3つです。

1.効果測定の精度向上:感覚や推測ではなく、データに基づいた判断を可能にする。

2.広告効果の最大化:クリックや購入につながりやすい要素を特定し、成果を改善。

3.改善の継続性確保:成功パターンを蓄積し、次回以降の広告運用に活用。

広告効果改善における3つのメリット

1.無駄な広告費を削減

効果の低いクリエイティブを早期に特定し、予算を最適化できます。

2.ユーザー行動の理解促進

どのデザインやメッセージがターゲット層に響くかを具体的に把握できます。

3.意思決定の高速化

データをもとに迅速な判断が可能となり、競合に先手を打てます。

運用型広告におけるABテストの役割

運用型広告は配信中にリアルタイムで調整できる特性を持つため、ABテストとの親和性が高いです。

・市場変化への即応:クリック単価(CPC)や競合状況の変化に合わせて素早く広告を最適化。

・ターゲティング精度向上:テスト結果をもとに配信先を絞り込み、無駄配信を減らす。

・継続的な改善サイクル:テスト結果をもとに改善を繰り返し、長期的なパフォーマンスを維持。

ディスプレイ広告でABテストを行う理由(初心者〜中級者向け)

ディスプレイ広告の特徴とABテスト適性

ディスプレイ広告は、画像や動画、テキストなどの視覚的要素を組み合わせて配信する広告形式です。視覚要素が多いため、色・レイアウト・コピーの違いによる効果差が大きく、ABテストの効果が出やすい傾向があります。

主な特徴は次の通りです。

・訴求力の高いビジュアル:第一印象でユーザーの興味を引きやすい。

・多様なフォーマット:バナー、インタースティシャル、動画など多彩な形態に対応。

・幅広いターゲティング:興味関心や行動履歴に基づく配信が可能。

Google広告「下書きとテスト」機能の活用法

Google広告には「下書きとテスト」機能があり、既存キャンペーンを複製して変更を加え、効果を比較できます。

利用手順は以下の通りです。

1.既存キャンペーンを下書きとして複製

2.テストしたい要素(画像・テキスト・入札戦略など)を変更

3.配信割合を設定し、AとBを並行して配信

4.結果を比較し、勝ちパターンを本配信に反映

広告クリエイティブ改善で得られる効果

ABテストを繰り返すことで、広告の反応率を継続的に高められます。

・CTR向上:よりクリックされやすいデザインやコピーを発見。

・CVR改善:クリック後のコンバージョン率が高まる要素を特定。

・ROI最大化:広告費対効果(Return on Investment)を最適化。

媒体別のABテスト比較事例(Google・Yahoo!・Facebook)

・Google広告:下書きとテスト機能が標準搭載され、手動でも自動でも比較可能。

・Yahoo!広告:クリエイティブ単位のパフォーマンス比較機能あり。ただし配信分割の細かい設定は限定的。

・Facebook広告:ABテスト機能でオーディエンスや配信最適化方法を比較でき、SNS特有のエンゲージメント指標も活用可能。

媒体ごとにテスト機能の仕様や制約が異なるため、運用媒体に応じた戦略設計が重要です。

ABテスト設計と準備(実務者向け)

コンバージョン率・クリック率を目標に設定する方法

ABテストの設計では、何を改善したいのかを明確にし、数値目標を設定することが重要です。

・クリック率(CTR)重視:広告がクリックされる割合を高める。主に認知拡大やトラフィック増加が目的の場合に有効。

・コンバージョン率(CVR)重視:クリック後の成約率を高める。商品の購入や資料請求など、直接的な成果を狙う場合に有効。

例:CTRを現状の1.5%から2.0%に向上、CVRを2.5%から3.0%に改善など。

効果的な広告バリエーションの選び方

テスト対象を決める際は、影響度が大きく、かつ変更が容易な要素から着手するのが効率的です。

・高影響要素:タイトル、画像、CTA(Call To Action)

・中影響要素:背景色、フォント、ボタンデザイン

・低影響要素:枠線、軽微なレイアウト調整

1回のテストでは、原則1要素だけ変更し、効果を正確に測定します。

テスト対象の優先順位付け

テストすべき項目は多くありますが、すべてを同時に実施すると分析が複雑になります。優先順位付けの基準は以下です。

1.ビジネスインパクトの大きさ:CVRや売上への影響度が高い要素から着手。

2.変更の容易さ:制作・設定工数が少なく、すぐ試せる要素を優先。

3.既存データとの比較可能性:過去データがあり、改善効果を測定しやすい要素を選定。

テストキャンペーンの計画と設定

Google広告での設定手順とポイント

Google広告でABテストを行う場合は、「下書きとテスト」機能を活用するのが最も効率的です。

主な手順は以下の通りです。

1.既存キャンペーンを下書きとして複製

2.テスト要素(例:画像、広告文、入札戦略など)を変更

3.配信割合を設定(例:A/B=50:50)

4.テスト期間を設定し、配信開始

5.結果データを比較し、勝ちパターンを採用

ポイント:配信割合は均等(50:50)を推奨。偏りがあると結果にバイアスがかかります。

広告配信のターゲティング設定

テスト結果の信頼性を高めるためには、配信対象ユーザーを統一することが重要です。

・地域、年齢、性別などの基本属性を揃える

・興味関心、閲覧履歴などの行動ターゲティングを固定する

・リマーケティングリストなど特定のセグメントを使う場合は、テスト全体で共通設定にする

十分なテスト期間を確保する重要性

ABテストの結果は、十分なデータ量があって初めて信頼できます。

・広告インプレッション(表示回数)が少ないと、偶然の影響が大きくなります。

・一般的には、最低でも1〜2週間の配信、または統計的有意差が出るまでの期間を確保するのが望ましいです。

・シーズナリティ(曜日や時間帯の変動)を考慮し、特定のイベント時期のみのデータで判断しないよう注意します。

テストクリエイティブの作成基準

レイアウト・カラー・コピーの選定基準

テストする広告クリエイティブは、ユーザーの行動に直接影響する要素を優先的に選定します。

・レイアウト:情報の配置や余白の取り方で視認性と訴求力が変化します。

・カラー:背景色やボタン色は感情や行動意欲に影響します。例:赤は緊急感、青は信頼感を与える傾向。

・コピー(広告文):短く、明確で、行動喚起(CTA)を含む文言が効果的。

バリエーション作成の進め方

1.テスト目的を明確化(例:クリック率を上げたいのか、成約率を上げたいのか)

2.1回のテストでは1要素のみ変更(原因を明確にするため)

3.対照的なパターンを作成(微妙な差ではなく、効果が出やすい明確な違いを設定)

4.既存データや過去の成功事例を参考にクリエイティブを作成

ABテストツール活用のコツ

・Google広告エディター:オフラインで複数案を一括作成・編集でき、テスト準備が効率化。

・デザインツール(Canva、Figmaなど):非デザイナーでも短時間で複数パターン作成可能。

・分析連携ツール(Google Analytics、Looker Studio):結果分析と可視化を容易にし、改善点を特定しやすくする。

ABテストの実施と運用

運用中のモニタリングとデータ収集

ABテストは開始後も継続的にモニタリングすることで、異常値や外部要因を早期に発見できます。

・日次チェック:クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、広告費用など主要指標を確認。

・異常検知:急な数値変動があれば、広告配信トラブルや外部要因(ニュース、イベントなど)を確認。

・途中変更の禁止:テスト期間中に設定や要素を変更すると、結果の信頼性が損なわれます。

テスト条件を変更しない理由

ABテストでは、条件の一貫性がデータの信頼性を支えます。

・配信割合の変更は、広告表示機会の偏りを生み、統計的有意差を崩す可能性があります。

・途中でクリエイティブを差し替えると、効果の要因を特定できなくなります。

・ターゲティング条件や入札戦略の途中変更も同様に避けるべきです。

広告代理店との連携で効率化

代理店を活用している場合は、事前にテストの目的・スケジュール・評価基準を共有します。

・テスト計画書の作成:対象要素、期間、配信割合、期待成果を明文化。

・定例報告の設定:週次・月次で進捗を確認し、改善案を議論。

・分析レポートの標準化:媒体別・指標別に統一フォーマットを使い、比較を容易にする。

テストパターンと手法の選び方

単一要素テスト(タイトル変更・画像変更)のメリット

単一要素テストは、1つの要素だけを変更して効果を比較する方法です。

・メリット:効果の原因を特定しやすく、改善の方向性が明確になる。

・例:タイトルだけを変更し、CTRの変化を確認/画像だけを変更し、CVRの変化を確認。

・注意点:変更のインパクトが小さいと、統計的に有意な差が出にくい。

複数要素テストの注意点

複数要素を同時に変更するテストは、短期間で多くのパターンを比較できますが、効果の原因特定が難しくなります。

・適用例:新製品キャンペーンの開始時など、短期間で大きく訴求内容を変えたい場合。

・リスク:どの要素が効果をもたらしたかが不明瞭になり、再現性が下がる。

・対策:複数要素テストで有望なパターンが見つかったら、次に単一要素テストで原因を絞り込む。

並列テストと逐次テストの比較

・並列テスト

特徴:複数パターンを同時に配信して比較。

メリット:期間や市場条件が同じなので、外部要因の影響を受けにくい。

デメリット:予算が分散し、各パターンのデータ量が少なくなる可能性。

・逐次テスト

特徴:一つのパターンを配信後、次のパターンを順番に配信。

メリット:1パターンあたりのデータ量を確保しやすい。

デメリット:市場条件が変化する可能性があり、結果比較が難しくなる。

適切な手法選択の基準

・テスト期間を短くしたい場合 → 並列テストを選択。

・データ量を確保したい場合 → 逐次テストを選択。

・新規キャンペーンや要素が多い場合 → 並列で傾向を掴み、逐次で原因特定。

分析と改善(実務者向け)

要指標(CTR・CVR)の分析と改善案

・CTR(Click Through Rate/クリック率):広告が表示された回数のうち、クリックされた割合。高いCTRは広告クリエイティブや訴求内容が魅力的である証拠。

・CVR(Conversion Rate/コンバージョン率):クリックしたユーザーのうち、購入や問い合わせなど目標行動を取った割合。CVRが低い場合、ランディングページの改善が必要。

改善案例:

・CTR向上 → 見出しや画像の差し替え、CTA文言の強化

・CVR向上 → フォーム項目削減、LPの読み込み速度改善

CPC・CPAを活用した予算最適化

・CPC(Cost Per Click/クリック単価):1クリックあたりの広告費用。低すぎる場合は競争力不足、高すぎる場合は入札戦略の見直しが必要。

・CPA(Cost Per Acquisition/顧客獲得単価):1件のコンバージョンを得るための広告費。CPAが高騰している場合はターゲティングや広告精度の改善が必要。

予算最適化の流れ:

1.CPCとCPAを定期的にモニタリング

2.高CPCだが高CVR → 投資継続

3.高CPCかつ低CVR → 入札単価・広告要素の見直し

十分なデータ量で判断する重要性

・データが少ないと、偶然の結果に左右されやすくなります。

・統計的有意差を確認できるサンプル数を確保するまで判断を保留。

・季節要因や曜日ごとの変動を考慮し、安定期のデータを優先して分析。

仮説と結果の比較による改善点特定

・テスト開始前に立てた仮説(例:「赤いボタンは青よりクリック率が高いはず」)と結果を照合。

・仮説と結果が一致しない場合は、原因を深掘り(ターゲット層の誤り、外部要因、デザイン効果の想定外など)。

・次回テストでは仮説修正または新仮説を設定し、改善サイクルを継続。

キャンペーンごとの影響力分析

・複数の広告キャンペーンを同時に運用している場合、それぞれの効果を分離して評価。

・成果が良いキャンペーンには予算を集中し、成果が低いものは改善または停止。

データ可視化を活かした改善提案

・Google Data Studio(現 Looker Studio)やExcelのグラフ化機能で、CTR・CVR・CPAの推移を可視化。

・ビジュアル化することで、関係者が直感的に結果を理解でき、意思決定がスムーズになる。

テスト結果を次の運用に活かす方法

ノウハウ蓄積と継続的な改善

ABテストは単発で終わらせず、結果を蓄積することで長期的な広告改善に役立ちます。

・成功事例の共有:社内の広告運用チームや代理店と成果パターンを共有。

・失敗事例の記録:効果が出なかった施策も記録し、同じ誤りを繰り返さない。

・ナレッジベース化:テスト条件・結果・考察を一元管理するデータベースを作成。

定期的なABテストで効果最大化

・実施頻度の目安:最低でも四半期ごとに1回は新たなテストを実施。

・トレンド変化への対応:季節や市場動向の変化に応じてテストテーマを更新。

・長期的視点:短期的な改善だけでなく、ブランド戦略や顧客ロイヤルティ向上につながる施策も検証対象に。

媒体別特性を考慮した戦略立案

・Google広告:検索キーワードやオーディエンスの違いを細かくテスト可能。

・Yahoo!広告:日本国内の特定層に強く、属性ターゲティングテストが有効。

・Facebook広告:SNS利用状況に基づく細分化ターゲティングやエンゲージメント施策の比較に適している。

媒体ごとの特性を理解し、同じ広告でも配信先ごとにテスト戦略を最適化します。

まとめ+今すぐ始める実践ステップ

焦点を絞ったテスト設計の重要性

ABテストは、改善効果が見込める要素に絞って設計することで、短期間でも成果を出せます。

・1回1要素の変更で原因特定を容易に

・ビジネスインパクトが大きい要素(タイトル・画像・CTA)から優先的に実施

十分なテスト期間とデータ量の確保

・期間目安:最低1〜2週間、または統計的有意差が出るまで配信

・シーズナリティや曜日変動の影響を考慮し、偏りのないデータ収集を実施

・データ量不足の状態で判断しないことが、誤った施策を防ぐ鍵

パーソナライゼーション活用で効果を最大化

・ユーザー属性(年齢、性別、地域)に応じたカスタマイズでCTR・CVRを向上

・購入履歴や閲覧履歴を活用し、より精度の高い配信を実現

・広告配信システムの自動最適化機能も積極活用

Google広告「下書きとテスト」機能での初期設定手順

1.既存キャンペーンを複製して下書き作成

2.テスト対象要素を変更(例:画像、見出し、入札戦略)

3.配信割合を設定(推奨50:50)

4.テスト期間を設定し配信開始

5.結果を比較し、勝ちパターンを本配信に反映

改善案作成と戦略反映の流れ

・データ分析 → 改善案立案 → 施策実施 → 再テスト のPDCAサイクルを回す

・成果が良かった施策は標準運用化し、他のキャンペーンにも展開

・次回テストテーマを早期に決め、継続的な改善体制を維持

WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。

WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。

・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)

・広告費が多くなるほどお得なプラン

・URLで一括管理のオンラインレポート

このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。

ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。